文/黄光芹

我儿子来家里试住的时候,刚好碰到暑假,有充分的时间与我们相处;还可以衔接上新学期,重新开始。

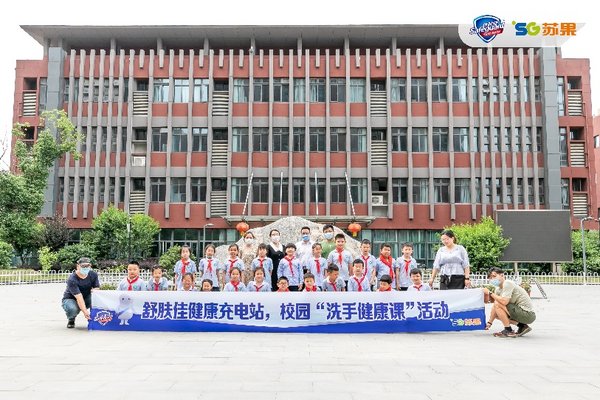

我老公和我并不迷信贵族学校,只想把他像种子一样,任意抛出,抛到哪儿、长到哪儿。我们相信,只要他努力向上,我们提供肥沃的土壤,终有一天他会成长茁壮。可是,当我们为他选择学校的时候,还是起了差别心。原先,我们想把他送进学区内的一所双语学校,无奈到得太晚,那所学校早已人满为患,挤不进去。我们立刻决定,让他读学区内另一所公立学校。

没有当过母亲,不知道儿子入学,做妈的,比他还要紧张!他是转学生,面临生涯双重转换,我怕他一下子适应不过来,特别在开学第一天,陪他到校。我和老公像所有一年级家长一样,把小孩送进去,却又放心不下,停留在窗边偷偷张望,等确定他稳定之后,才带着忐忑不安的心离去。贝比的适应力很强,很快就融入班上,跟同学打成一片。他很幸运,碰到一位好老师。日后成为他生命中,一位不可或缺的心灵导师。

由于他的身世特殊,当转入新的学校,所有的秘密只有老师知道。或许因为这个缘故,老师始终对他多了一层关照,从一些细微的动作,就可以看出。他除了耐心教他打羽毛球之外,每天放学,还总是牵着他的手,把他带到我们面前,没有一天除外!

贝比转学的第二年,碰到改名的问题。我和老公全无经验,只好把难题丢给老师,择期由老师向全班宣布。还是老师有办法!他分两天运作。第一天,他将儿子的新名字,写在黑板上,坦白告诉同学,他连名带姓改了,就没有再多说什么。等到第二天,他先把儿子支开,要他帮忙跑腿,到学务处送资料,他则利用这个空档将谜底揭晓。

他告诉班上同学,我儿子已经被我们夫妻领养,而且我们十分爱他。小学三年级的孩子还只是孩子,各个纯真可爱。当谜底揭晓之后,他们像发现新一样,拉着他问:「你是被领养的喔?!」我儿子也很坦白:「是啊!」他非但没有遭到同学歧视,反而多了许多关爱。

我们夫妻都是名人,在处理贝比在校事务时,刻意选择谨慎、低调。有一次,他和班上同学扫完地、在回教室的途中,在上楼梯时遭到袭击。打他的同学是其他班上的学生,重重一拳挥在他的脸上,使他的嘴唇满布鲜血,立刻被同学送到保健室。老师闻讯赶来,帮他拍照存证。一直等到放学我们去接他的时候,才告知我们这个讯息,怕我们着急。

我儿子被这么一打,惊吓过度,哭得很伤心,就像想把多年的委屈,一次哭完。我看到老师传给我的照片,十分心疼。我事后调查了一下,发现打我儿子的孩子是位特殊生,有情绪障碍;而且,先前并不认识他,只是随机挑中他,并非冲着他来。因此我考虑了一下,并未追究。连日后与他们母子擦身而过,都假装没看见。

我怕儿子误会,以为我不帮他讨公道。因此趁机机会教育。首先,我告诉他这个孩子十分特殊,要他将心比心;可是,我再怎么低调,都不能教他软弱。他原本身型就特别瘦小,如果不懂得反抗,怕久而久之会成为被霸凌的对象。因此我告诉他,若日后碰上同样情形,能躲、就躲;不然,赶快向老师求援。

我虽然不主张出手还击,但若为了自保,或避免营造弱者形象,我教育他,该还手时还是必须还手,不要示弱!如果对方太过于恶劣,我这个做妈的,绝不会善罢干休!

儿子刚来的时候,在学校遇到任何困难,从不曾打电话向我们求援。我原以为他因为不习惯,所以没有找妈妈。后来我才知道,像他这样在特殊环境下长大的孩子,遇到任何事情只有靠自己解决。

唯一一次,是他念小学二年级的时候,有一次放学突然拉肚子,学校大多数人都走光了,厕所又在偏远、黑暗的角落,他不敢一个人待在那里,只好向育幼院、大他一年级的同学求援,由对方守在厕所外面,陪他一起共度难关。我看他以前老师的联络簿上,总喜欢数落他的不是。有一次,说他拿橡皮筋射人。拿橡皮筋射人固然不对,但老师怎么不进一步问:其他同学有没有对他做了什么?而他为什么要拿橡皮筋射人?小小一条橡皮筋,恐怕是他自卫的武器。

我儿子与我们相处两年之后,开始习惯打电话给我们。不管是等不到我们、还是忘了带东西,我接到电话以后,立即迫不及待飞奔过去。不管是送伞、送衣服、还是送课本,总是使命必达。他九岁生日那天跟我提出要求,要我买个蛋糕送到学校去,他想让同学帮他庆生。那天他可风光了,站在舞台中央,终于尝到众星拱月的滋味。

最令人动容的是,在导师的引领之下,我在二○一八年的母亲节,冷不防接到他的电话。他在电话那头说:「妈妈,我爱你!祝你母亲节快乐!」我瞬间泪崩;而前一年的母亲节,他还在老师的教导之下,帮我这个做妈的,打水、洗脚。他现在可是有妈的孩子,不再落单。否则满腔的情愫,将向谁诉?

本文摘自《贝比来了》/黄光芹(广播节目主持人、政治评论员)/时报出版